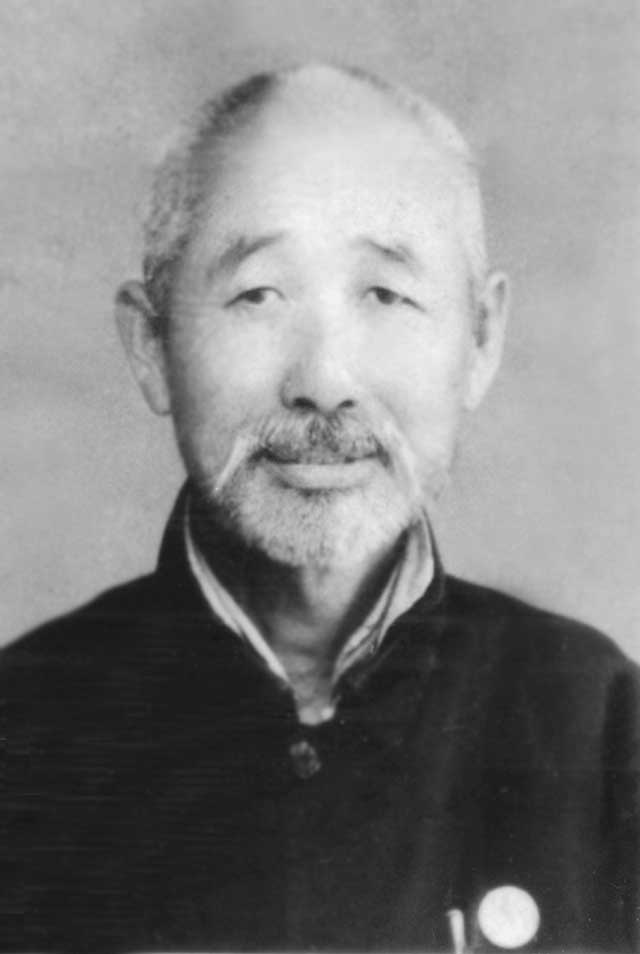

山东省张氏中医眼科学术流派创始人张皆春

2022-09-16

张皆春

张皆春,(1897~1980),字生之。其出生于阳信县城区张贵府庄(今阳信镇张贵府村)。为张洪星曾祖父,山东省张氏中医眼科学流派创始人,从事眼科六十余年。

张皆春生于贫苦农家,五岁丧父,与母亲相依为命,10岁入前袁村读私塾,14岁因家境不济辍学务农。由于他品学兼优,17岁乡亲们请他在本村办私塾任教。任教期间开始学习中医典籍,深入钻研,勤于思考,精研《内经》、《本草》,深得本族尊辈名医张纯忠器重,决议将自己的医术传授于他。张皆春与张纯忠先生的两个孩子同时跟随学习,因家贫自幼养成艰苦勤恳的好品质,对先生讲的医理理解透彻、刻苦钻研,无论寒暑,经常读书至深夜。同时学习的两个伙伴因家境富裕,吃不得苦,学习于中途而废。这期间先生结合临床系统讲授了《审视瑶函》等中医眼科名著,使张皆春大获收益,从而奠定了他献身眼科事业的基础。

阳信县地处鲁北偏远地区,当时正值军阀混战,民不聊生,医药奇缺。每遇饥荒年景,瘟疫流行,令人目不忍睹。张皆春自幼身临其境,决心发奋进取——“不为良相,便为良医”,以自己的医术救民于水火。他跟师学习中医眼科三年,期间又拜庆云名医崔先生学习针灸用于眼科。他经常结合学到的理论,给乡亲们治病,从实践中验证了学到的道理,并结合当地特点,就地取材,利用野生的药用植物,土单验方,方便群众,很快得到群众的好评。因此当其20岁时,弃教从医,正式悬壶行医了。由于家境贫困,其一面行医,一面兼顾农事,常常诊治病人于田头陌垅,救危于市井檐下,没有固定的诊所,生活清贫劳苦。然而坎坷的生活没有使其气馁和退缩,反而增加了他对社会和人生意义的深刻理解,从而增加了他对人民的热爱和同情。

1937年“七七事变”前夕,张皆春的医术已臻成熟,名声外扬已广。每天求医者络绎不绝,在附近几个县中已颇具名气。为便民利民,经友人倡议和资助,在家办起了小小的药铺,取名“万生堂”(意旨救广大人民于苦难中)。由17岁的儿子张庆刚司药,父子俩便兢兢业业地从事济世救民的事业。由于解放前缺医少药,国家少有正式医院,所建药堂广治内外妇儿各种疾病,尤擅长于中医眼科、中医妇科、中医皮科。他对药品的质量和炮制要求十分严格,一丝不苟,对病人高度负责,开方时再三斟酌,用药毫厘必究,开方后有些药务要亲自过目方可成剂。因此疗效大增,药铺很快得到群众的信任和好评。“七七事变”爆发后,1938年日寇铁蹄已践踏到山东大地,民不聊生,张皆春经常为贫苦乡亲赊药治病,用来采购药材的钱就短缺,仅有的家业甚至都赔上,药铺还是难以正常经营运转。随着时局动荡,药铺时停时开,有钱时就买些药材维持一下,没钱时,就不卖药,只看病。为尽量减轻病人的负担,尽量用土方验单救治百姓,其用药精炼的特点也就是在这种情况下形成的。不管时局如何变化,不管自家是否困难,而每到岁末年初,年三十夜,张皆春坚持命家人把患者欠款账本放入炉灶烧掉,以告知家人无人欠账,祈求大家平安。1945年日寇投降,随着解放战争开始,他仍然坚持一面照顾全家老小,一面坚持为群众看病。

治愈病人眼疾效果明显、药到病除,在阳信、无棣、沾化一带久负盛名,远至北京、黑龙江、新疆等10多个省市的病人,也有慕名到阳信寻其就医者。1945年10月,曾收治河北省盐山县一患眼疾多年且多方求治无效的女性病人,以方剂5副治愈其顽疾。后该女感激万分,将其当神灵供奉。

新中国成立后,张皆春医术得到党和政府重视,获得了新生——终于有机会发挥自己的聪明才智,实现济世救民的愿望了。1953年参加了供销社办的联合诊所(最初在城关镇卫生院工作),1956年调阳信县人民医院工作,1959年以阳信县人民医院中医科为基础建立了阳信县中医院,在政府的支持下张皆春主持创建了阳信县中医院眼科——惠民地区第一处中医院眼科,全国建立较早的中医眼科之一。

阳信县中医院

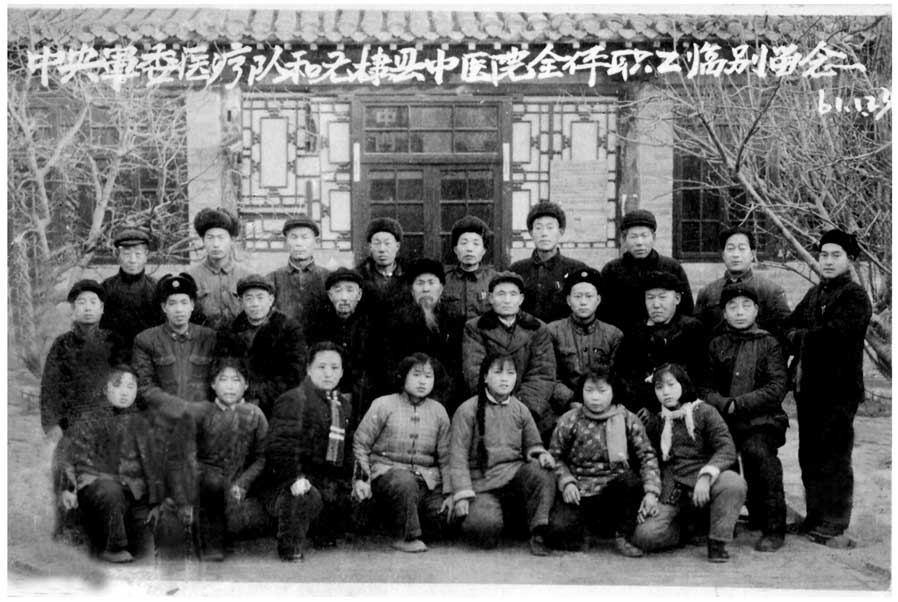

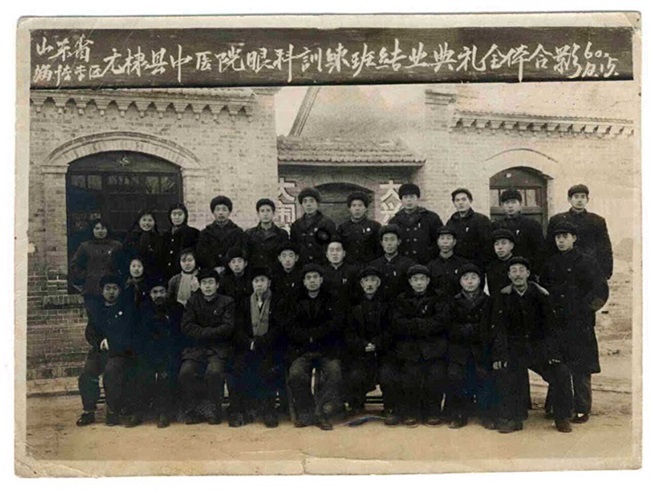

(阳信县中医院院址在小刘村天主教堂旧址,1959年阳信县并入无棣县,医院1960年9月迁址于无棣县,属淄博专区。1961年专区与县恢复原建制,属惠民专区,1961年10月医院迁回阳信城内,命名为阳信县中医医院,1962年又迁址于小刘村天主教堂与县人民医院合署办公。正式成立小刘眼科。1964年10月,县人民医院迁出,正式命名小刘眼科医院,1975年在县城内建成阳信中医院(现址阳城三路110号),2015年迁址阳信县阳城八路新办公楼)。此间山东省卫生厅为传承张皆春的眼科事业,1960年委托当时已63岁高龄的张皆春老先生在阳信举办中医眼科培训班。

1960年中医眼科培训班

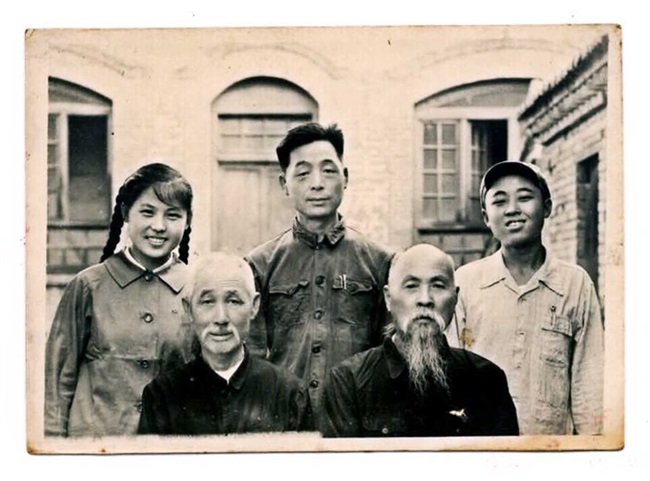

张皆春不顾年高体弱,自编教材、言传身带,历时一年,为山东各地培养了张庆刚、张友芳、杨滬英、任弘毅、周奉建等45名中医眼科专业人才,并选取优秀生继续跟师学习两年余,即共学习3年,其桃李遍布山东济南、青岛、淄博、滨州、东营、德州、济宁、河北沧州、以及天津等地。

张皆春张庆刚张友芳和学生杨沪英

张皆春老先生一生在学术上建树显著,但对于名誉、地位、待遇从不介意。他对解放后党的政策倍加赞誉,对社会主义给自己的新生感激不尽,自始至终默默地看、无私的奉献。他工作兢兢业业,痛病人之痛,急病人之急,他医德高尚,乐善好施,常常对贫困病人义诊舍药,声名鹊起,口口相传,在社会上享有很高的声望。张皆春多次被邀请为中共山东省委、山东省人民政府的领导干部诊治眼病,均收到明显疗效。省卫生厅先后两次发来商调函,要求其调济南工作,在县政府和当地群众的再三挽留和一致要求下,他再三婉谢省有关单位调其往省城济南工作机会,并向上级请示,矢志留在家乡,为当地人民服务。为表彰其成就,1956年至1971年,张皆春相继当选为阳信县第一至第六届人民代表大会代表。1963年出席山东省中医座谈会。1979年获惠民地区“科技成果奖”。

张皆春老先生从事中医眼科60余年,毕生致力于中医眼科临床与实践,对中医眼科理论研究精深,有真知灼见,学术思想自成体系。他治疗眼科疾病主张察色按脉,先别阴阳,望闻问切,四诊合参,五轮为证,明辨病证后方可施药,辨证中肯,立法严谨,配伍灵活,用药精练,常使众多久治不愈的眼疾患者恢复光明。他认为:论目应重整体,理血为要,目得血而能视,因为眼与整体有密切的联系,眼科应以内科为基础,这样才能使眼科避免偏隘。在临床诊目上,信守五轮八廓学说,但有独到见解。五轮内应五脏,轮为脏之外候,脏为轮之根源。故察轮之征,可诊脏腑之病。八廓是按八卦定位,贯通五脏六腑。以轮上血络的变化来说明脏腑经络的病变。此血络上系于脑,下贯脏腑,输佈精气滋养于目。对于内眼病,则以黄仁纹理变化为凭,称之为神光。张皆春通过对五轮八廓的精细观察,正确的诊察目疾,收效极为显著。他立法严谨,遣药精炼,创造性地将四物汤广泛应用于眼科,起到梳简驭繁的作用。通过生熟用药,改变剂量和加减应用,将四物汤发挥到无以复加的地步,使之活而不乱,作用分明,用于各轮眼疾,疗效显著。他在具体临床上保持剂小量轻的用药特点,每张处方用药不过六、七味,且分厘之量方常见,精炼程度已如火纯情。他常说:“用药如用兵,不在多,而在精。古人治目疾偏重寒凉,岂知寒凉之药克伐胃气,阻遏清阳,有损于目。我之用寒凉药倍加谨慎,一则量轻,二则酒制,以减其力。”在临床中,张皆春常靠观察儿、母体质、乳色,诊断小儿病情,用以母代子服药,剂量小,费用低,疗效快,尤施惠于多数家境不丰实患者。他在为病人诊治眼疾的同时,还特别重视眼睛保护,讲求眼病的生理预防之道,认为“保护眼睛,内则使人清心寡欲,外则惜视减光,心清则火自息,寡欲则水自生,惜视则目不劳,减光则膏常润,目不着物则心无所用,心无所用则神不驰,神不驰则心自固,固保之有方,守之有道,用之有节,脏腑平调,目自无病”,并以自己年逾八旬,双目仍炯炯有神,视物不花为身证。他尊古不泥古,力主西为中用,丰富祖国医学。他指出中西医各有所长,应扬长避短,相互补充。西医对某些疾病的见解和检查手段可为中医借鉴和参考,用来丰富中医的辨证诊断与施治,但绝不可以取代中医。在六十年代初,他对中西医结合的精辟见解令人折服。

由于张皆春一生忙于诊务,难以著书立说,仅据临证典型案例,汇集编写成《眼科六十五症》、《眼科一百例》两书。82岁高龄时,还鞠躬尽瘁,抱病完成《张皆春眼科证治》的审订工作,他的学生周奉建于1980年7月由山东科学技术出版社出版,成为传世之作。(至今还有《眼科用药精方妙伍》、《针灸灵验之眼疾》两书有待后人发表)。

张皆春著作

张皆春老先生作为全国名医,在省内外享有较高的声誉,学生遍及省内外,学术思想引起越来越多的学者关注。为了继承和发扬张皆春眼科学术思想,促进中医眼科发展,1988年10月4日山东省中医管理局、中医五官科学会委托阳信县卫生局、阳信县中医院召开了《张皆春眼科学术思想研讨会》,会议邀请了时任全国中医眼科分会秘书长、北京中医学院祁宝玉教授以及张皆春老先生的学生等57人参加,宣读论文13篇,并确定1989年初在阳信中医院举办山东省中医眼科学习班,培养中医眼科人才。